SFAとは何?CRMとの違いや機能、活用方法、導入事例を解説

SFA(Sales Force Automation)は、営業に関わるあらゆる情報を「集めて・整えて・活かす」ための基盤です。名刺や顧客属性、商談のやり取り、案件ステータス、活動ログまでを一か所に集約し、現場が同じ前提で判断できる状態をつくります。入力したデータは共有・検索・集計に直結するため、個人技に頼らない再現性の高い営業運営へつながります。一方で、CRMやMAと役割が重なって見えやすく、製品ごとの差別化ポイントも多いのが現状です。

そこで本稿では、SFAの位置づけとCRM/MAとの違い・主要機能・現場で成果に結びつける使い方・導入の進め方、さらに具体的な導入事例までを整理しました。これらを踏まえることで、自社に適したSFAの姿と導入の道筋を明確に描けるでしょう。

この記事で分かること

| ・SFAの機能は顧客管理・活動履歴・営業報告・見込案件管理・活動履歴・予実管理・営業活動分析等 ・SFAは、操作のシンプルさ・価格の安さ・サポートの手厚さで選ぶ ・営業活動の効率化と情報共有を一体化したい場合、『Knowledge Suite』がおすすめ |

ユーザー数無制限で利用できる

シンプルで使いやすいSFA/CRMツール Knowledge Suite!

営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ!

【この記事の目次】

SFAとは?

SFAとは、既存顧客や見込顧客の営業活動に関連する情報を記録・管理することができるITツールです。SFAを活用することで、過去の商談の履歴や、現在進行中の案件の進捗状況、営業活動で得た重要な企業・担当者情報、アポイントメントや期限といったスケジュールなどを一覧表示・編集することができるようになり、電話内容、資料添付といったことも可能なため、顧客と自社の営業組織とがどのようにかかわってきたのか、営業活動にまつわる履歴がすべて可視化されるようになります。

旧来から売上・利益アップを行う方法として、「単純に顧客数を増やす」「顧客単価を上げる」などといった方法があります。しかし、DXが叫ばれる昨今において、まずSFAをはじめとした営業活動の効率化に繋がるITツールを導入することが売上・利益アップの一番の近道となるのです。

SFAとCRMの違い

CRMとは、Customer Relationship Management (カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)の略語であり、顧客満足度と顧客ロイヤルティの向上を通して、売上の拡大と収益性の向上を目指す経営戦略/手法です。

また「顧客管理」と訳され、技術力・営業力を持った優秀なセールスフォース、競合他社に負けない高品質の製品・サービス、投資を支える豊富な資金の三つがビジネスを成功させるのに必要不可欠な要素と考えられてきました。しかし、優秀なセールスフォースや、高品質の製品・サービス、潤沢な資金が揃っていても購入する顧客が存在しなければビジネスは成り立ちません。そこで顧客を中心に据え、事業戦略やプロセスも含めたビジネススタイルを考えていこうというのが、『CRM』です。

概念的な違い

| CRM | ・セールスフォース、マーケティング、カスタマサポートなど顧客にかかわりのある部門間で情報を共有し、効果的な顧客アプローチを実現すること |

|---|---|

| SFA | ・セールスフォースによる営業活動に主眼を置いて情報を蓄積し、営業活動の効率化と効果的な営業アプローチを実現すること |

システム・機能面での違い

| CRM | ・顧客管理 ・メール一斉配信 ・アクセス解析(HPやメールのクリック分析など) ・WEBアンケート ・情報管理 |

|---|---|

| SFA | ・顧客管理 ・活動履歴(主に商談に関する情報) ・営業日報 ・見込案件管理(受注予測) ・営業活動分析 |

SFAとMAとの違い

前章ではSFAとCRMの違いをご説明しましたが、ここではさらに、SFA、CRMと並んで語られることの多い「MA」についても言及します。 MAとは「マーケティングオートメーション」の略語で、SFAやCRMと同じように近年ビジネスシーンで利用が急速に拡大しているツールです。

MAは営業活動を支援するSFAや、顧客管理を目的とするCRMと異なり、企業の「マーケティング活動」をサポートしたり、自動化するためのツールです。見込み客の中から確度の高い顧客をピックアップし、育成するための機能が多数搭載されています。特に顧客の行動や思考を追跡・予測する機能に長けており、MAを活用すれば最適なタイミングで最適なアプローチができるようになります。

SFAの機能

SFAは、顧客との商談状況といった、案件の進捗や、受注の報告、営業部全体での目標達成率を確認するといった機能を備えています。本項ではSFAが備える基本的な機能について、いくつかご紹介します。

顧客管理

CRMと同様に、顧客の情報を管理することができる機能です。前回の商談でなされた会話の内容や、顧客がどの程度の成約意思を持っているかなどの情報も記録できるため、日々の営業活動に役立てることができます。

活動履歴(主に商談に関する情報)

どの営業マンがいつ、どんな顧客と商談を行なったか…といった活動の記録です。

個々の営業マンが自身の活動を振り返ることができる他、組織全体の活動傾向を俯瞰することもできます。

営業日報

営業マンが管理者に対して毎日提出する、その日の営業報告です。

紙ではなくデジタルで提出することによって効率性・保存性が向上する他、外出先からの提出・確認も可能となります。

見込案件管理(受注予測)

社員が抱えている1つ1つの案件を記録・管理する機能です。社員自身が自分のタスクを確認できる他にも、マネージャーがチーム全体の状況を一目で把握できるようになるため、組織の意思決定の高速化にも期待できます。

活動履歴

営業マン1人1人がいつ、どんな顧客と商談を行なったか…という活動の履歴を記録・管理する機能です。個人や組織の営業活動に過度の負担や非効率な部分はないかを確認することができ、生産性の向上をサポートしてくれます。

予実管理

その名の通り「予算」と「実績」を数値で管理することができる機能です。プラスにせよマイナスにせよ、予算と実績にどのような差異があったのかを「見える化」することで、業務内容の改善やチームの意思統一がスムーズにできます。

営業活動分析

個々の営業マンの活動を、時間や成約件数、売上…といった数値ベースで分析するための機能です。1人1人の課題の発掘や、優れたテクニックの共有に活用でき、またチーム全体の行動目標策定、成果の推移の把握などにも有効です。

以上のとおりSFAは営業担当者をサポートし、業務を効率化させるための様々な機能を搭載しています。

緻密なスケジュールの下、大量の情報と向き合う営業の業務を可能な限りITの力で処理して、より多くの商談をこなす…引いては売り上げを向上させることが目的のツールと言えるでしょう。

例えば上記のようにスケジュールを管理する機能や、個々の商談の進捗を管理するような機能が搭載されていますが、ポイントはこれらの情報をSFAによって組織内で共有できることです。1人1人の行動や情報を「集合知」としてデータベースに集積し、それをまた1人1人の業務にフィードバックさせるというサイクルこそ営業業務効率化の切り札であり、SFAの真骨頂とも言える役割です。

ブルーテックのSFA/CRMツールについてはこちらからユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいKnowledge Suite!

各種お問い合わせはこちらからお願いします!

SFAのメリットって?

SFAを活用することで、営業現場にはさまざまなメリットが生まれます。

代表的なものを整理すると、以下の6点が挙げられます。

- ・営業担当者の業務効率化

- ・属人化の回避

- ・営業活動の可視化とマネジメント強化

- ・顧客理解の深化と関係強化

- ・売上予測と戦略立案の精度向上

- ・ナレッジ共有と人材育成の促進

ここからは、それぞれのメリットをより具体的に解説していきます。

営業担当者の業務効率化

SFAを利用することで、営業担当者は分厚い顧客名簿ファイルから特定の顧客情報を探し出す手間や、メモ帳をめくって過去の商談内容を思い出す手間、もらった名刺を手作業で転記していく手間も省けます。煩雑な業務を省力化し、より重要な業務にリソースを割り当てられるようになります。

属人化の回避

あらゆる顧客データや商取引がSFA内に記録されるため、誰がいつ異動・退職になろうとも、その営業担当者が行なってきた商談の記録や顧客名簿は失われることなく、半永久的にシステムに残りつづけるため、他のメンバーがそれらを確認・引継ぎすることが簡単にできるのです。

営業活動の可視化とマネジメント強化

SFAを導入すると、商談の進捗や営業活動の状況をリアルタイムで把握できるようになります。これによりマネージャーは、各担当者の案件状況をひと目で確認でき、必要に応じたアドバイスやフォローを的確に行えます。経験や勘に依存せず、データに基づいたマネジメントが可能になる点が大きな強みです。

顧客理解の深化と関係強化

SFAに蓄積されたデータを活用すれば、過去の商談や顧客のニーズを瞬時に把握できます。状況に応じた提案ができることで、顧客は「自分のことを理解してもらえている」と感じやすくなるでしょう。その積み重ねが信頼を深め、やがて長期的な取引やリピートへと結びつきます。

売上予測と戦略立案の精度向上

SFAに蓄積されたデータは、売上予測や案件の成約確度を分析する際に役立ちます。将来の見込みを数値で把握できるため、経営層や営業部門はリソースを効率的に配分できるようになります。その結果、戦略立案の正確性が高まり、組織全体の収益拡大へと結びつくのです。

ナレッジ共有と人材育成の促進

SFAに商談記録や成功事例を集約すると、個人のノウハウが形式知として蓄積され、組織全体で活用できる資産に変わります。新人や異動者もすぐに参照でき、学習スピードが上がることで教育負担の軽減につながるでしょう。ナレッジが共有されれば属人化のリスクは下がり、業務品質や生産性の底上げにも結びつきます。

さらに、情報をオープンに扱う文化が育てば部門間の連携が深まり、雑談や勉強会から自然な学びが広がっていくのです。

SFAのデメリットって?

一方でSFAを導入するデメリットも無いわけではありません。例えば以下のようなものです。

・金銭的コストの増大

・労働コストの増大

ただこれらもSFAをしっかりと理解し活用することで、解消することができるはずです。

それぞれの理解を深めておきましょう。

金銭的コストの増大

導入するサービスやソフトウェアによって異なりますが、大なり小なりのSFA利用料金が発生することは間違いありません。

労働コストの増大

SFAは放っておけば自動で稼働してくれる魔法のツールではなく、ユーザーが各種データを入力することでそれを整理・蓄積し、効率よく活用できるサポートをするためのものです。つまりSFAを利用する際には顧客情報や名刺といった各種情報のデータ入力という労働コストが必ず発生します。

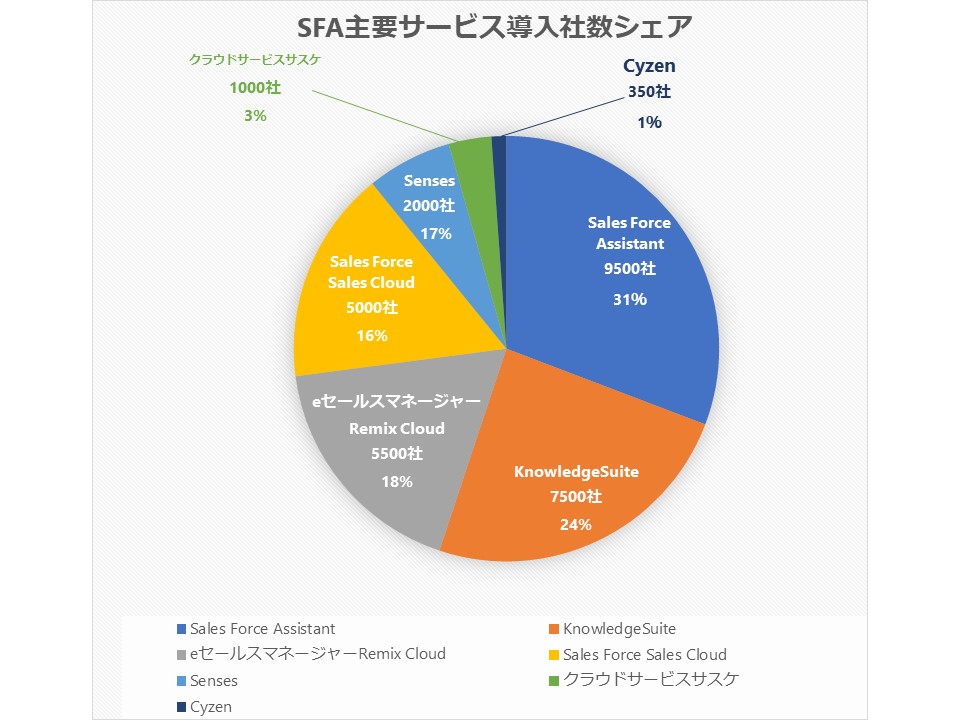

SFAツールのシェア率

グラフを見るとSales Force AsistantとKnowledge Suiteの2製品がシェアの半分以上を占めていることが分かります。Sales Force Asistantは、会社の規模や業種を問わず幅広く対応できる汎用性から導入が進んでおり、Knowledge Suiteは利用ユーザー数が無制限でコストを最小限に押さえられるという強みから、中堅・中小企業を中心に導入が進んでいます。

SFAの具体的な活用方法

この章では、SFAを営業現場でどのように活かせば効果を最大化できるのかを解説します。大切なのは、単にシステムを導入することではなく、日々の業務の中にしっかり組み込み、活用の習慣を根付かせることです。ここからは、代表的な4つの活用方法を順に見ていきましょう。

顧客・案件データの一元化とフォロー漏れ防止

クラウド型SFAに商談メモや関係者、次回アクションを即時入力し、チームで共有します。訪問から一定日数が経過した案件に自動アラートを出す運用により、リマインドが人頼みにならず、フォロー漏れを減らせます。現場は外出先からも更新できるため、入力→共有→フォローのサイクルが止まりません。

商談の進捗を「見える化」して次の一手を考える

SFAに案件を登録すると、どの商談が今どの段階にあるのか一覧で確認できます。たとえば「提案まで進んでいるが停滞している案件」などがすぐに分かるので、優先的にフォローすべき顧客が明確になります。結果として、売上の見通しや必要な対策を立てやすくなるでしょう。

営業ノウハウの共有と新人教育への活用

SFAに過去の商談内容を残しておけば、「どんな提案が受け入れられたのか」「どんな理由で断られたのか」をすぐに確認できます。新人にとっては、先輩の実体験を教材として活用できるため、学びのスピードが上がります。結果的に早い段階で成果につながりやすいでしょう。

さらに、ノウハウが個人に留まらず組織全体に共有されることで、誰か一人に依存しない営業体制が整います。

業務プロセスの定着と自動化(テンプレ/承認/書類作成)

日報や議事録、失注理由をテンプレート化し、プルダウン入力にすれば記録の基準を統一できます。

さらに、見積書や報告書を自動生成して承認フローと連携させることで、提出もスピーディになります。負担を減らしつつ業務を整えられるため、SFAは日常に定着しやすくなり、成果向上も期待できるでしょう。

SFAツールの選び方

ここまででSFAの基本を理解できたところで、次は導入を検討する段階に進んでみましょう。とはいえ、市場には数多くのSFA製品が存在しており、初めて導入する場合はどれを選べばよいのか迷ってしまいがちです。そこで、失敗しないためのポイントとして、導入前に確認しておきたい8つのチェック項目をご紹介します。

(1)操作のシンプルさ

画面が簡単そうに見えるかどうか、また操作や入力がシンプルにできるか…は重要です。そもそもSFAは営業部門の業務を「効率化」するために導入するもの。操作にモタついたり、どこをどうすればいいのか分からないようなシステムでは、業務効率は悪くなるばかりです。

また、使いやすさはサービスの定着にも直結する要素です。 せっかく導入したSFAも、誰ひとり使わず、宝の持ち腐れになってしまっては意味がありません。社員の誰もが積極的に使えるよう、なるべく分かりやすく使いやすいSFAを導入することをおすすめします。

(2)価格

言うまでもなくSFAの導入には多くの場合、導入費用と毎月の利用料がかかります。この価格も製品によって千差万別です。

しかし傾向で言えば多機能な製品ほど高コスト、シンプルな製品ほど低コストとなることが多いようです。ここで大切なのは、「自社にはどの程度の機能が必要か」を見極めることです。「大は小を兼ねる」の考え方で高機能・高コストのSFAを導入してしまうと、複雑すぎてほぼ誰も使いこなすことができないまま、毎月の高額な料金ばかり払い続ける…という悲劇を招くことになります。特に最初のSFA導入であれば、低機能でも低コストのSFAを選ぶようにしましょう。そうすれば万が一導入に失敗しても、小さなダメージで済むことにもなります。

(3)サポート

SFAの導入や運用に際して、メーカーがどの程度のサポートをしてくれるかも必ず確認しておきましょう。初めてのSFA導入の場合、毎日のように社員から「ここはどうすればいい?」「あれが見つからないんだけど…」などの質問が上がってくるはずです。このような場合にメーカーに気軽に問い合わせができる体制の有無は、導入が成功するかどうかのカギを握ることになります。

企業ごとに専任担当者が付いて、定着までしっかりサポートしてくれるサービスもあるので、利用を視野に入れてみるのもいいでしょう。

(4)クラウド対応と利用環境の柔軟さ

営業は外出が多いため、社外からもアクセスできるクラウド型のSFAが望ましいです。サーバーや端末に依存しない仕組みであれば、場所やデバイスを選ばず利用でき、テレワークや出張先でも同じ操作性を保てます。環境の柔軟さは導入後の利用頻度を大きく左右する要素となるため、SFAを選定する際には必ず確認しておきたいポイントです。

(5)必要機能と将来の拡張性

導入当初は最低限の機能で十分でも、事業が拡大すれば新たな機能が必要になる場面は増えていきます。たとえばマーケティング部門やカスタマーサポートとの連携など、将来的な拡張を視野に入れておくと安心です。長期利用を前提に「今」と「将来」の両方を見据えて選定しましょう。

(6)カスタマイズや設定のしやすさ

企業ごとに営業プロセスは異なるため、設定や画面項目を自社用に調整できる柔軟性は欠かせません。システム担当者が専門知識なしで修正できるか、現場の声を反映して簡単にカスタマイズできるかを確認すると良いでしょう。複雑な設定作業が不要な製品ほど、現場定着のスピードが速まります。

(7)セキュリティとデータ保護体制

SFAには商談情報や顧客データが集約されるため、セキュリティは決して軽視できません。暗号化通信やアクセス権限の細分化はもちろん、データ消失に備えたバックアップ体制も欠かせない要素です。情報漏洩や不正アクセスに強い仕組みを備えたベンダーを選ぶことが、安心して長く活用するための大前提となります。

(8)継続的なアップデートと改善姿勢

ツールは導入した瞬間がゴールではなく、使い続けるほど進化が求められます。定期的な機能追加やユーザーの声を反映した改善が行われているかどうかで、長期利用の満足度は大きく変わります。導入後も積極的にアップデートを重ねるベンダーであれば、自社の成長スピードに合わせて安心して利用できるでしょう。

SFAの導入ステップ

SFA導入の成功は、単にツールを導入するだけでなく、明確な目標設定、適切な製品選定、業務に合わせたカスタマイズ、ユーザーへの十分なトレーニング、そして導入後の継続的な最適化によって決まります。本項では、SFA導入を成功させるための導入過程を5つのステップに分け、それぞれ詳細に解説します。

ステップ1:目的の明確化

SFA導入の最初のステップは、自社の営業課題、業務プロセス、そしてSFA導入によって期待される効果について徹底的に調査し、導入の目的と目標を明確にすることです。この段階での分析と定義が、SFA導入プロジェクト全体の方向性を決定づけるため、非常に重要となります。

そのためには、まずは現場の営業担当者と部門長にヒアリングを行い、現状の営業活動における課題や非効率な点の洗い出しから始めていきましょう。また、現場の意見を早期から取り入れることで、より現実的な計画を策定できます。

ステップ2:製品の比較検討

ステップ1で明確にした目的と目標に基づいて、複数のSFA製品の機能、価格、導入実績、サポート体制などを比較検討し、自社の要件に最も適した製品を選定します。洗い出した課題や目標を達成するために必要な機能は何かという視点で考えると、ツールの選定がしやすくなるはずです。

また、機能だけでなく、価格体系、導入にかかるコスト、年間のサブスクリプション費用、そしてツール習得にかかるラーニングコストなども考慮する必要があります 。ベンダーが提供するサポート体制やトレーニングリソースの質と範囲も重要な判断基準となります 。特にSFAはベンダーが外国企業であることも少なくありません。日本語でのサポートが受けられるのかも、含めて事前に確認しましょう。

ステップ3:導入時設定や既存システムとの連携

選定したSFA製品を自社の業務に合わせて設定し、場合によっては既存システムとの連携方法を検討します。SFAは自社の営業情報を蓄積するデータベースの役割も果たします。自社の営業プロセスに基づいて、SFAの標準機能を設定し、必要に応じてカスタマイズを行う必要性があるのです 。

例えば、営業活動におけるフェーズを定義したり、特定の引き合い経路を設定しておくなど、現場の営業担当者の業務に適合する形でデータベースを構築しなくてはなりません。また、既に別の顧客管理システムを利用している場合は、それらからのデータ移行なども考慮しなくてはなりません。そのため、SFA導入企業のうちステップ3は最も躓きやすく、今後の成否を分ける重要なステップとなります。ベンダーのサポートを活用しつつ、じっくりと慎重に進めなくてはならないでしょう。

ステップ4:研修による利用定着

SFAは、営業担当者をはじめとする利用者がシステムを効果的に使いこなせるかどうかに大きく左右されます。そのため、操作方法や導入のメリットに関する研修を実施し、システム利用の定着化を図ることが不可欠です。

そのため、対面での集合研修、ハンズオン形式のワークショップなど、さまざまな方法で現場の営業担当者に利用方法を学習してもらいましょう。また、研修後も、従業員が疑問点をすぐに解決できるよう、社内ヘルプデスクの設置も検討しつつ、ベンダーが提供するサポートやマニュアルなども積極的に活用しましょう 。

ステップ5:PDCAサイクルを回す

SFA導入後の効果測定を行い、設定や運用方法の改善点を見つけ、継続的に最適化を図ります。導入して終わりではなく、その効果を最大限に引き出すためには、常に状況を把握し、改善を繰り返していくことが重要です。

特に導入後、SFAがどれほど社内に浸透したのか、使用率はどれくらいか、そして、実際どれだけの営業効率化につながったのかといった、SFAの導入効果を一度ではなく、半年~1年に一回程度のペースで定期的にレビューしていく必要があります。レビュー結果に基づいて、必要に応じて設定やカスタマイズなどを再度実行していくことや、ビジネスの変化に合わせて常にSFAも変化させることが重要です。

SFAを有効活用するポイント

SFAの導入後、効果を発揮し十分に有効活用するためにはいくつかのポイントを抑えることが大切です。

入力項目を減らす

現場の負担を減らし、データの質を担保するために、入力項目は必要最小限に絞り込みましょう。あれもこれもと欲張ると、入力が面倒になり定着しません。「入力のゴール(=分析して何を知りたいか?)」から逆算して、必須項目をまずは洗い出しましょう。

| 「このデータがなければ、売上予測が立てられない」 「この情報がなければ、失注分析ができない」 |

という引き算の思考で、できる限り入力項目を削ぎ落しておくことが大切です。

入力ルールの統一

| 「顧客名を検索しても、表記揺れでヒットしない」 「担当者によって商談フェーズの定義がバラバラで、正確な進捗が分からない」 |

これらは、SFA運用において非常によくある失敗です。こういった失敗を事前に防ぐためにも、「株式会社と(株)の表記を統一する」「商談内容は5W1Hで記載する」といった入力ルールを明確に定め、誰が入力してもデータの精度が保たれる状態を目指すことが重要です。そこで、ルールを明文化したマニュアルの作成をお勧めします。マニュアルを作成する際は単に「こうしてください」と記載するのではなく、「なぜこのルールが必要なのか?」という理由をセットで記載しましょう。

マニュアルの作成例

【表記の統一】

| ルール | 会社名は必ず正式名称で登録し、「(株)」や「(株)」は「株式会社」に統一する (例:株式会社〇〇) |

| 理由 | 検索時のヒット漏れや、名寄せ(重複データの統合)作業の手間を防ぐため |

【必須項目の定義】

| ルール | 「受注確度」「次回アクション予定日」は、商談後に必ず更新する |

| 理由 | 正確な売上予測を立て、失注リスクのある案件を早期に発見するため |

【フェーズ更新のタイミング】

| ルール | 「提案書を提出した時点」で、商談フェーズを「提案」に進める |

| 理由 | チーム全員が同じ基準で案件の進捗を判断できるようにするため |

社員の頑張りに依存しない仕組みを作る

先ほどのような運用ルールは作るだけでは守られません。社員の意志や頑張りに頼るのではなく、「ルールを守らざるを得ない」「自然とルール通りに入力できる」仕組みを構築することが極めて重要です。例えば、SFA上では自由記入項目はできる限り利用せず、プルダウンを使った選択式項目を使うことをオススメします。

特に「失注理由」や「商談フェーズ」など、定義がブレやすい項目は、可能な限り自由記述を廃止し、選択式にします。これにより、入力が楽になるだけでなく、データの粒度も自動的に統一されます。また「初回訪問の報告」「商談議事録」など、よく使う報告内容をテンプレート化しておけば、記載すべき項目が明確になり、報告の質が自然と均一化されます。

SFA上のデータは全員で把握する

SFAの導入後は、常にSFAの画面を全員が見える状態であることを前提に、営業状況の確認を行いましょう。特に、毎週見るべきSFAのレポートやダッシュボードを決めておき、部内やチーム内で常に定点観測することで、変化や異常に気づきやすくなります。

SFA見るべきデータの例

| パイプラインチャート | 案件全体がどのフェーズにどれだけあるか。ボトルネックはどこか |

| 案件停滞リスト | 一定期間アクションがない案件一覧 |

| 活動量レポート | 担当者別の架電数、アポイント数、商談数など |

データに基づいた営業会議の実施

SFAを形骸化させないためには、データを「使う」文化を醸成することが不可欠です。例えば、週次の営業会議では、個人の感覚的な報告だけでなく、SFAのダッシュボードをスクリーンに映し出して議論しましょう。「停滞案件の原因は何か」「受注率の高い営業担当者の行動パターンは?」など、データに基づいた客観的な分析と次のアクションプランの策定を繰り返すことで、SFAは営業活動の基盤となっていくでしょう。

また、営業会議を設定するときは以下のポイントを抑えましょう。

| ・「進捗報告」ではなく「ネクストアクションの決定」を会議のゴールに設定します。 ・参加者は事前にデータを確認し、自分の意見を準備して会議に臨めるように、事前にアジェンダを明確にする |

※アジェンダの例

| ・今月のパイプライン全体の確認(目標とのギャップは?) ・商談フェーズ「提案」で2週間以上停滞している案件のレビュー ・先週失注した案件の敗因分析と、今後の対策立案 ・各メンバーのネクストアクションの確認とタスク登録 |

SFAの活用事例5選

ここで実際に『Knowledge Suite』のSFAを導入し、成果を上げることができたお客様企業の事例を5つご紹介します。SFA導入を検討されている方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。

NTTエレクトロニクス株式会社様

かつては表計算ソフトで営業管理を行なっていたという同社。案件数が年間1,500~2,000件にも及ぶ中、表計算ソフトでの管理に限界を感じたことでSFAの導入を決定されました。

結果、表計算ソフトでは見えてこなかった1件1件の商談の詳細な内容や進捗状況が可視化されました。 またそれにより正確な成約確度や予算の予測ができるようになり、営業部門全体のマネジメントが高度に改善されたそうです。より詳しい導入事例は以下をご覧ください。

【『Knowledge Suite』導入事例:NTTエレクトロニクス株式会社様】

株式会社ほしゆう様

独特の営業・提案活動を行なう同社では、ノウハウや知見の蓄積が属人的になっていたそうです。ITツールの導入実績も少なく、名刺管理や日報の提出などアナログ的な作業も多かったと言います。

SFAの導入後は、情報の共有速度と作業効率が大きく改善。各社員の持つ顧客情報や営業ノウハウもリアルタイムで共有されるようになり、新人教育も効率化されました。名刺管理をデジタル化したことで、休眠顧客の発掘にもつながっています。より詳しい導入事例は以下をご覧ください。

【『Knowledge Suite』導入事例:株式会社ほしゆう様】

アーク株式会社様

同社では60人もの営業マンによる営業報告が大量に蓄積されていましたが、それらが体系的にまとめられておらず、戦略に活用できていないという課題を抱えていました。

SFA導入後は過去の営業情報をすべて時系列順で管理。また組織内での共有も実践することで、過去の情報を未来の行動指針や戦略立案に活かすことができるようになったそうです。より詳しい導入事例は以下をご覧ください。

【『Knowledge Suite』導入事例:アーク株式会社様】

仁尾興産株式会社様

にがり製品の製造・販売で国内トップシェアを誇る同社は、東京と香川本社の営業チーム間での情報共有に課題を抱えていました。従来はメールやエクセルに依存していたため、業務報告の確認や状況把握に時間がかかっていたのです。

SFAを導入したことで、営業報告や日報、名刺管理を一元化。既読確認やコメント機能を活用することで社内コミュニケーションが活性化し、スケジュールや設備予約の重複も解消されました。これにより、遠隔地からでもリアルタイムで部下の状況を把握できるようになっています。現在は営業課を中心に利用されていますが、今後は生産や品質管理部門にも活用の幅を広げ、全社的なDX推進の基盤としてさらなる展開が期待されています。

【『Knowledge Suite』導入事例:仁尾興産株式会社様】

株式会社ネットアシスト様

サーバやネットワークの監視・管理運用代行を行う同社では、営業案件や日報をメール・エクセル・紙で管理しており、情報共有の効率が大きな課題となっていました。特に、営業部門で得られる顧客の声を全社的に共有できず、サービス改善に十分活かせていなかったのです。

『Knowledge Suite』の導入により、営業情報と社内コミュニケーションを一つのツールに統合。営業案件の管理と全社的な情報共有が同時に実現し、技術部門を含む他部門も顧客ニーズを把握できる体制が整いました。これにより、部門横断での対応が可能となり、顧客満足度の向上につながっています。

【『Knowledge Suite』導入事例:株式会社ネットアシスト様】

SFA導入の目的や失敗例について、より詳しく知りたい方は以下のコラムもご参照ください。

SFAの導入をご検討ならまずご相談を

ここまでSFAについて解説してきましたが、SFAは業務プロセスの根幹に関わるサービスである為、導入に当たって考慮しなくてはならない部分が多くあります。そのため、SFAの導入を検討している場合は、まずは専門的な知識を持った企業や専門家に相談することが重要となります。

ブルーテックでは、累計7,500社以上のSFA導入をお手伝いし、営業改革の成功に導いてきました。 お持ちの営業課題やSFA導入の目的を伺った上で、SFAの基本から選定方法、どのように定着させるかまでを含めてご提案させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

SFA導入のお役立ちコンテンツ

『Knowledge Suite』の

SFAツールのポイント

カンタン3ステップ営業日報で抜群の社内定着率!

日報管理顧客管理営業支援までが

一気通貫の驚くべきサービススペックでここまでできる!

営業日報

最短3ステップのカンタン入力!

グループウェアで登録したスケジュールと紐付けすることで、報告内容を入力するというわずかな作業で報告書を作成することができます。スマートフォンから入力すれば、帰りの移動中に報告が完了します。

名刺管理

スキャンした名刺を数分でデジタル化、その内容が顧客情報としてそのままKnowledge Suiteに取り込まれるので、顧客情報を手入力する手間が省けます。名刺画像は、スマホでも確認可能。顧客訪問前に手軽に確認することができます。

顧客管理

スキャンした名刺情報や入力した顧客情報に、グループウェアで登録したスケジュールやToDo、ファイルを紐付けて管理することができます。顧客情報や商談履歴はスマホでも確認することができますので、外出先でも素早い対応が可能となります。

営業支援メール配信

「バーチャル営業マン」として、特定の顧客に営業担当者名でタイムリーな内容のお知らせメールやメルマガを適切なタイミングで一斉配信し、コールドリードからホットリードへ育成していきます。

SFAに関するよくある質問

SFAとは何の略ですか?

- SFAとは、Sales Force Automation(セールス フォース オートメーション)の略です。日本国内では営業支援システム・営業支援ツールと呼ばれています。

SFAとCRMの違いは何ですか?

-

SFAは、企業が売上高を最大化するために顧客との商談情報を管理し、営業活動を効率化させることを目的としたツールです。一方CRMは、商談情報だけでなく、顧客に紐づく情報全てを管理することで、顧客に対してより良いサービスを提供し、顧客満足度を高めることを目的としています。

つまり、SFAは営業活動を効率化するためのツールであり、CRMは顧客との関係強化を目的としたツールという違いがあります。

SFAのメリットは何ですか?

- SFAのメリットは営業活動の効率化にあります。SFAによって、営業に関するすべての活動が可視化されることで、営業によって得られた情報資産の有効活用や営業戦略の策定に役立つ情報の収集と分析が可能となるため、従来の営業プロセスをより良いものに改善できるからです。

ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすい

SFA/CRMツール Knowledge Suite!

営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ!

【執筆者】

![]()

松岡 禄大朗

ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。

前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。

WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。