ナーチャリング(顧客育成)とは?有効な施策や成功に導くポイントを紹介

コロナ禍以降、対面商談の機会が減り、新規顧客獲得が難しくなったという企業も多いのではないでしょうか。あらゆる業界で今、新規顧客獲得に代わる営業手段として「ナーチャリング(顧客育成)」が注目されています。

壁に突き当たってしまい、次に打つべき手が分からない…という営業担当者の皆様におすすめしたいリードナーチャリングの基礎知識と成功のコツを本稿にてご紹介していきます。リードナーチャリングについてあまり知識がない、または知ってはいるがあらためて整理しておきたい…という方におすすめの内容となっています。

この記事で分かること

| ・ナーチャリング(顧客育成)とは、既存顧客・見込み顧客に関わらず、顧客の購買意欲を醸成するマーケティング活動を指す。 ・ナーチャリング(顧客育成)の基本的な手法として、メールマガジンの配信、セミナー開催、WEB行動のトラッキング等がある。 ・ナーチャリング(顧客育成)の実施には、CRMやMA等のITソリューションが適している。 |

ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいKnowledge Suite!

各種お問い合わせはこちらからお願いします!

【この記事の目次】

ナーチャリング(顧客育成)とは?

ナーチャリングとは、直訳すると「育成」を意味し、ビジネスでは「顧客育成」のことです。見込み顧客の購買意欲を醸成すること、既存顧客をリピーター化させること、どちらもナーチャリング活動です。顧客の興味度合いに応じて段階的に商品の情報提供を行います。

営業やマーケティングの戦略、手法の1つとして語られるのが「リードナーチャリング」「ナーチャリング」といった言葉です。「リード」の意味は「顧客」、「ナーチャリング」の意味は「育成」…つまり「リードナーチャリング」は、見込み顧客に対し中長期的なアプローチを仕掛けて育成し、将来的に購買・成約につなげる…という行為です。

リードナーチャリングはごく日常的に行なわれていることで、例えばある企業がWeb上で実施するプレゼントキャンペーンに応募したところ、以降その企業からメールマガジンが届くようになった…といった経験、あなたにもあるのではないでしょうか?この場合プレゼントキャンペーンという手段でリードを獲得した企業が、ナーチャリングの手段としてメールマガジンを配信しており、もしあなたがそのメールマガジンをきっかけに1つでも商品を購入すればリードナーチャリングは成功したということになります。

既存顧客のナーチャリング

新規顧客を立派な顧客にナーチャリングすることも大事ですが、既存顧客に対するナーチャリングも忘れてはいけません。そもそも新規顧客をゼロから獲得するよりも、既存の顧客をナーチャリングした方が遥かに楽です。既存顧客をうまくナーチャリング(アップセルやクロスセルに導く)し、効率的に売上向上を図りましょう。

優良顧客のナーチャリング

すでに自社商品を大量に購入してくださっていたり、高い割合で売上に貢献してくださっている「優良顧客」に対するナーチャリングも積極的に行ないましょう。この場合のナーチャリングとは、さらなる自社のファンまたはインフルエンサーになってもらうことを指します。長期にわたる良好な関係性を保持することで、他社への乗り換えも防ぐことができるでしょう。

ナーチャリングの重要性

感染症対策によって以前よりも人と人とのコミュニケーションが困難になり、商談の機会が減った現在、まったくの新規顧客を獲得することには高いハードルが存在します。そこにリソースを割くよりは、すでに獲得している過去の顧客を掘り起こす方が現実的であるため、ナーチャリングは昨今特に注目されています。

他にも、現代においてナーチャリングには下記のような意義があるとされます。

顧客の情報収集意欲を活用

インターネットが浸透して以降、顧客は自ら情報を集めるようになりました。その情報収集意欲を刺激する形でメールやSNSによるナーチャリングをすれば、顧客は素直にそれを受け入れてくれます。

価値観の多様化への対策

ナーチャリングは顧客に寄り添い、最適なタイミングで最適なアプローチをする活動であると言えます。時代の移り変わりが速く、顧客の価値観が多様化する現在、このようなきめ細やかな施策がなければ生き残ることができないでしょう。

中長期的な対応の必要性

昨今、顧客が1つの商品を購入するまでにかける時間がどんどん長くなっています。

これも、顧客自身があの手この手で情報収集ができるようになったためです。ならば売る側にも長期的な対応が求められます。ナーチャリングのように「点」ではなく「線」で考える、段階的なアプローチが必須なわけです。

潜在的な顧客の掘り起こしが必要

現代人は日々様々な情報に接しており、少しでも自社商品に関連する情報に触れたすべての人々が潜在的な顧客であるとも言えます。だからこそ大量の潜在的な顧客を正しく分類し、的確に対応するナーチャリングの活動が重要になります。

ナーチャリングのメリット

こうしたナーチャリングを実際に行なうと、想像以上のメリットを実感することができるでしょう。

例えば実践によって得られる具体的なメリットには下記のようなものがあります。

長期的な顧客対応をシステム化できる

ナーチャリングを長期的かつ計画的に行なうことに成功すれば、そのノウハウは企業にとって大きな財産となります。例え今まで営業マン個人と顧客個人との「付き合い」にばかり頼っていたようなチームでも、ナーチャリングを組織全体でシステム化して行なうことにより、新人でも実践可能な、非属人的で効率的な顧客対応が可能になるのです。

眠ったままの顧客情報の有効活用

1度商談したきり、眠ったままの顧客情報が貴社にもたくさんあるのではないでしょうか…?

こうした情報も、大切なリード情報です。ナーチャリングをこまめに正しく行なえば、新規獲得よりも少ない労力で成約を得ることが可能になります。

営業活動の効率化

多くの場合、ナーチャリングではメールやWEBサイトを使って、一気に大勢の顧客にアプローチします。それに対して好感触であった顧客にだけ、さらなる対応を実施するという形なので、飛び込み訪問やテレアポのような非効率を避けることができます。

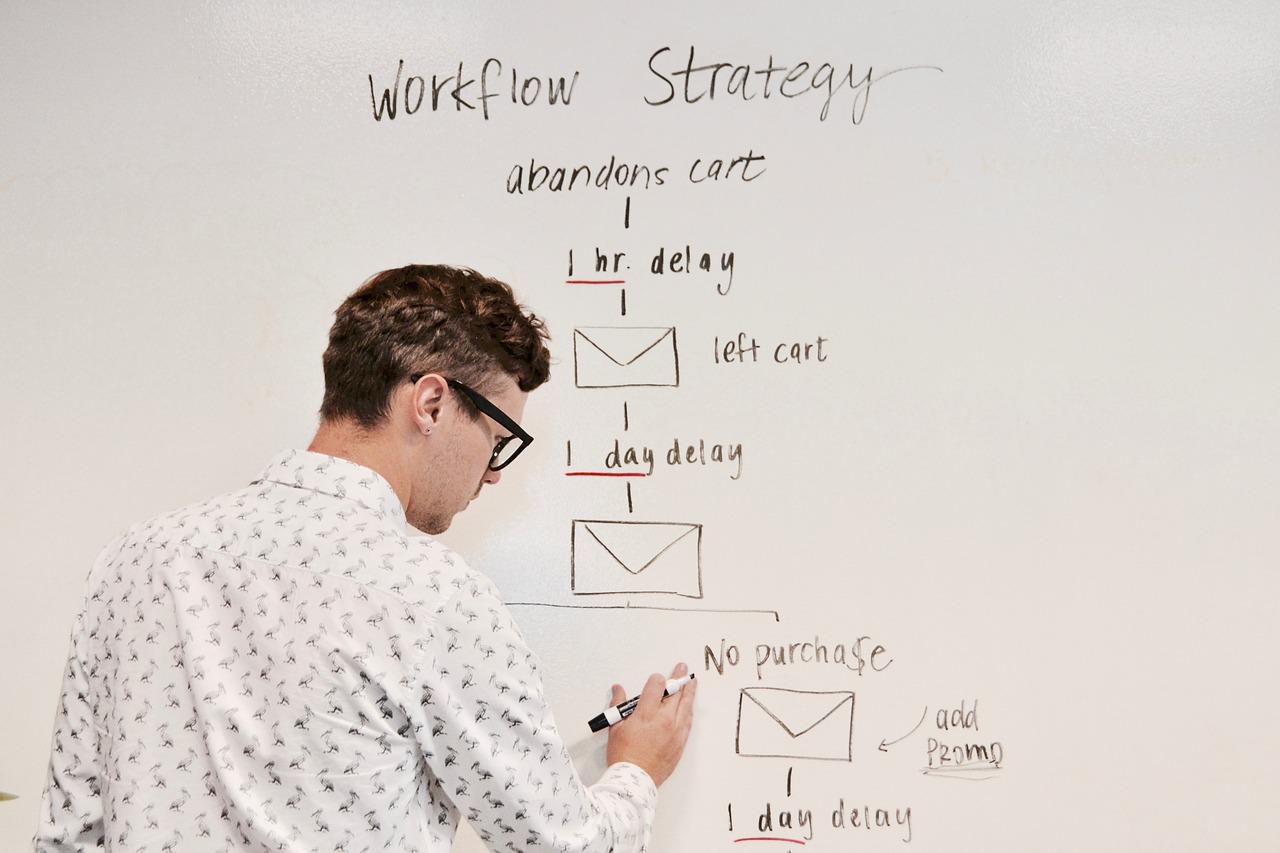

ナーチャリングに有効的な施策9選

ここではナーチャリングの基本的な手法をご紹介していきます。過去の商談等で知り得た顧客のメールアドレス等をきっかけに、下記のようなアプローチを行なうのが一般的です。それぞれの特徴をしっかりとらえ、予算やリソースと相談したうえで、的確な手法を選択することが、まずは成功への第一ステップと言えるでしょう。

Step①:ナーチャリングのゴール設定

まずはナーチャリングによって何を達成したいのかを明確にしましょう。

例えば、 成約率の向上、顧客LTVの向上など、どこをゴール地点に設定するかで、そのために必要なコンテンツの作成、配信頻度、ターゲット層などを具体的に決めることができるからです。

Step②:見込み客のセグメンテーション

設定したゴールに合わせて、ナーチャリングの対象となる見込み客のセグメンテーションを行います。

見込み客の属性、興味関心、行動パターンなどを詳細に定義し、区分け(セグメンテーション)していきましょう。セグメントを行うことで、自社の見込み顧客に対してよりパーソナライズされたコミュニケーションを行えるようになり、顧客との信頼関係を構築しやすくなります。

Step③:カスタマージャーニーの洗い出しと再設計

カスタマージャーニーとは、顧客が自社の製品やサービスと出会い、購入へと至るプロセスを可視化することです。カスタマージャーニーを洗い出すことで、 顧客がどのような経路で情報を収集し、どのような判断基準で製品やサービスを選ぶのかといった、「顧客の行動理解」へとつながります。

また、顧客が何を求めているのか、どの段階でどのような情報を必要としているのかを把握でき、最適なタイミングで適切な情報を提供できるようになるでしょう。カスタマージャーニーを設計するには、自社のCRMに蓄積されたデータやWebサイトへのアクセスデータを用いて、獲得チャネルやプロセスを洗い出します。場合によっては顧客アンケートなども、カスタマージャー二ーを知る上で有効な手段です。

Step④:ナーチャリング施策の検討

カスタマージャーニーに合わせて、最適なナーチャリング施策を検討します。見込み顧客のセグメントや購買プロセスのどのフェーズにいるかによって、実行すべき施策が異なるため慎重に検討を重ねましょう。

例えば、ブログ記事、ホワイトペーパー、ウェビナーといったコンテンツは、自社サービスを認知しただけの層を検討フェーズへと進めるために有用な手段です。他にも、XやInstagramを活用したSNSマーケティングは、顧客とのコミュニケーションを深めると同時に、通常リーチできない潜在顧客へとアプローチし、ブランド認知度を高めることができます。

Step⑤:WEB行動のトラッキング

これは直接的に顧客に向けた施策ではなく、自社内で行なう分析活動です。

自社のホームページや商品のホームページについて、顧客はどのような経緯で訪れ、どのページを訪問したのか…などの履歴を追跡していきます。これにより顧客が何を目的としてどんな情報を求めているのかを推察し、それに対応する施策を打つことができるようになります。あらゆる活動の基礎となる分析なので、必ず行なっておきましょう。

Step⑥:ダイレクトメール(DM)

郵送のハガキや封筒、またはチラシによる宣伝・広告も、特にBtoCの分野ではまだまだ現役の手法です。チラシやビラなどはリードナーチャリングの概念とは少し異なるかもしれませんが、顧客の情報を把握していなくても実践できる稀有なPRの手法であると言えるでしょう。

Step⑦:オウンドメディア

オウンドメディアは広義には「自社が所有するメディア」を指しますが、ナーチャリングの観点では、自社の保有するブログ形式のWebメディアを意味します。オウンドメディアを通して自社製品に関する情報やユーザーにとって有益な知識を発信することで、自社製品への理解を深めたり、休眠顧客との接触点を作ることができます。

Step⑧:リターゲティング広告

リターゲティング広告は、過去に自社のWebサイトを訪問した顧客に対して配信されるWeb広告を指します。

例えば、「ある製品についてネットで調べていたら、調べていた製品の広告が他のサイトでも頻繁に表示されるようになった」といった経験が一度はあるのではないでしょうか?リターゲティング広告を活用することで、過去に自社の商品やサービスに興味をもった見込み顧客に対して、再度広告を表示し、ニーズを喚起したり、自社製品を思い出してもらうきっかけを与えられます。

Step⑨:インサイドセールス

インサイドセールスとは、「リードの興味関心度合いを高め、より受注確度の高い商談を営業担当者へ渡す」といった、言うなればマーケティングと営業の橋渡しを担う部門です。例えば、メールマガジンに対して反応があった顧客に対して架電を行うことで、顧客との接点を維持しつつ、顧客の動向や課題をヒアリングし、顧客の検討度合いが変わっていればアポイントを獲得するといったことが可能です。

また、ヒアリングやアポ獲得などの業務をインサイドセールスが担うことで、営業担当者が商談やクロージングに集中でき、受注率を高める効果が期待で切るでしょう。

ナーチャリングを効果的に導入する際の手順

ナーチャリングを成功させるためには、体系的な手順を踏むことが重要です。ここでは、ナーチャリング導入のための4つのステップを紹介します。

Step①:ナーチャリングのゴール設定

まずはナーチャリングによって何を達成したいのかを明確にしましょう。

例えば、成約率の向上、顧客LTVの向上など、どこをゴール地点に設定するかで、そのために必要なコンテンツの作成、配信頻度、ターゲット層などを具体的に決めることができるからです。

Step②:見込み客のセグメンテーション

設定したゴールに合わせて、ナーチャリングの対象となる見込み客のセグメンテーションを行います。

見込み客の属性、興味関心、行動パターンなどを詳細に定義し、区分け(セグメンテーション)していきましょう。セグメントを行うことで、自社の見込み顧客に対してよりパーソナライズされたコミュニケーションを行えるようになり、顧客との信頼関係を構築しやすくなります。

Step③:カスタマージャーニーの洗い出しと再設計

カスタマージャーニーとは、顧客が自社の製品やサービスと出会い、購入へと至るプロセスを可視化することです。カスタマージャーニーを洗い出すことで、 顧客がどのような経路で情報を収集し、どのような判断基準で製品やサービスを選ぶのかといった、「顧客の行動理解」へとつながります。

また、顧客が何を求めているのか、どの段階でどのような情報を必要としているのかを把握でき、最適なタイミングで適切な情報を提供できるようになるでしょう。

カスタマージャーニーを設計するには、自社のCRMに蓄積されたデータやWebサイトへのアクセスデータを用いて、獲得チャネルやプロセスを洗い出します。場合によっては顧客アンケートなども、カスタマージャー二ーを知る上で有効な手段です。

Step④:ナーチャリング施策の検討

カスタマージャーニーに合わせて、最適なナーチャリング施策を検討します。見込み顧客のセグメントや購買プロセスのどのフェーズにいるかによって、実行すべき施策が異なるため慎重に検討を重ねましょう。

例えば、ブログ記事、ホワイトペーパー、ウェビナーといったコンテンツは、自社サービスを認知しただけの層を検討フェーズへと進めるために有用な手段です。他にも、XやInstagramを活用したSNSマーケティングは、顧客とのコミュニケーションを深めると同時に、通常リーチできない潜在顧客へとアプローチし、ブランド認知度を高めることができます。

ナーチャリングを成功させるための3つのポイント

ナーチャリングを成功させるための3つのポイントは、以下の通りです。

- ・KPIを設定する

- ・データの蓄積とPDCAサイクルの継続

- ・関連性の高いコンテンツの提供

それぞれのポイントについて、詳しく掘り下げていきます。

KPIを設定する

施策の成果を客観的に評価するためにも、定量的なデータに基づいた判断が必要となります。

また、KPI設定により問題点の特定もしやすくなるので どの部分がうまく機能していないのか、具体的な数値で分析することで、問題点を早期に発見できます。

例えば、KPIとしては下記のようなものがよく使用されています。

- ・メ-ルマガジンの開封率

- ・オウンドメディアのPV数

- ・お問合せや資料請求などのコンバージョン率

データの蓄積とPDCAサイクルの継続

実施した施策によって、獲得したデータや反応をしっかりと蓄積し、次回の施策へと生かしましょう。データを蓄積することで、この施策によって、受注できたのか・できなかったのかなどが把握でき、勝ちパターンと負けパターンを見つけられます。

例えば、顧客がまだ購入を検討していない段階で、強引なセールスをかけてしまうなどは典型的な負けパターンです。しっかりと顧客の検討フェーズを認識し、それにあった施策を打ち出していく必要があるでしょう。

自社の顧客に関連性の高い情報を提供

自社サービスによって、どんな情報を提供すべきかは異なりますが、 顧客との信頼関係を構築するためにも、顧客が抱えるニーズを理解し、それに答えるような関連性の高いコンテンツを提供することが大切です。また、他社との差別化を行うためにも、専門的な情報を提供することを忘れないでください。

例えば、英語教育のサービスを提供する企業の場合は、以下のようなコンテンツが望ましいと言えます。

- ・英語学習のモチベーションを維持する方法

- ・TOEICスコアアップのための学習法

- ・海外旅行で役立つ英語フレーズ

ナーチャリングに必要な顧客分析の手法

顧客の動向を正しく把握し、育成する行為であるナーチャリングには、顧客の分析が不可欠です。

ここで一般的に知られている顧客分析の手法の中から、3つをピックアップしてご紹介します。

| 分析手法 | 目的 | 活用シーン | 説明 |

| RFM分析 | 顧客の価値を評価し、セグメント化することで、最適なマーケティング施策を立案する。 | 顧客の優先順位付け、休眠顧客の掘り起こし、ロイヤルカスタマーへの対応など | Recency(最近購入日)、Frequency(購入頻度)、Monetary(購入金額)の3つの指標に基づいて、売上に対する貢献度の高いグループを定義します。そのグループに対し、どのようなアプローチをすれば良いのかを考え、さらなる売上向上や顧客満足度の向上を目指していきます |

| デシル分析 | 顧客の購買力を可視化し、上位顧客へのターゲティングを行う。 | VIP顧客への特別なオファー、製品開発へのフィードバック、マーケティング予算の配分など | 顧客を購買金額の順にランキング分けし、各グループの特性を分析する手法。 例えば10個のグループのうち、売上全体に高く貢献しているのが上位の2グループだけだとしたら、その2グループにだけ有効な施策を打てば効率的に売上が向上するということが分かります。 |

| CTB分析 | 顧客の興味関心や嗜好を深く理解し、よりパーソナライズされたマーケティング施策を立案する。 | 商品レコメンド、クロスセル、アップセル、新商品開発など | 自社の製品を Category(カテゴリー)、Taste(テイスト)、Brand(ブランド)、3つの要素に分け、その内各顧客がどの要素に強く興味を持っているかを確認し、同じ趣味嗜好の顧客をグルーピングする分析手法。 その上で、それぞれのグルーピングに有効なマーケティング戦略を行います。 |

顧客情報の分析や管理の効率性を高めてくれるツール

ここまで、ナーチャリングには顧客情報の管理や分析が不可欠であることをご紹介してきました。

しかし、こうした複雑な管理・分析を手作業で行なうことは難しいでしょう。ここでは顧客情報の管理・分析を効率的に行なうために有効なPCツールを2件ご紹介します。

CRM

CRMは「Customer Relationship Management」の略で「顧客管理システム」とも呼ばれる、ツールの1ジャンルです。文字通り顧客情報を管理するための様々な機能から成るシステムであり、各顧客の過去の商談内容や購入商品、成約確度などを効率的に管理できます。一般的にナーチャリングによく使われるツールであり、詳細な顧客情報をリアルタイムで共有したり、属人化を防ぐ効果もあります。

MA

MAは「Marketing Automation」の略で、マーケティングを自動化・効率化するツールです。

CRMと混同されがちですが、MAはあくまでマーケティングの実践において活用するツールであり、顧客情報を管理するCRMとは利用目的が異なります。MAには顧客のスコアリング機能やメルマガの自動配信機能、WEBサイトのアクセス分析機能などが搭載されており、企業のマーケティング活動をITでサポートしてくれます。

インサイドセールスのナーチャリング事例

インサイドセールスとは、Eメール、電話、DMなど顧客と対面せずに行う営業活動を指します。顧客のサービス検討状況は「時期や社会環境」など様々な要因で変動し続けるものです。そのため、営業活動の中で生まれる失注顧客を放置せず、インサイドセールス活動で関係を保ち続けることが大切です。そうすれば、いざ顧客が検討タイミングとなった時に「そういえばこの前連絡来てたな…」と思い出してもらう機会が増えるでしょう。

例えば当社では、失注顧客に向けて定期的なメール配信を行うことで、年間1000件以上のリードを獲得できるようになりました。また、以前は営業担当者が失注リストに対して上から順に架電するといった手法を取らざるをえませんでしたが、「メール配信に反応があった確度の高いリード」に絞ってアプローチできるようになったことで営業効率も上昇しました。

特にメール配信はコストをかけずに行える最も効率的な施策です。ぜひチャレンジしてみてください。

ナーチャリングには『Knowledge Suite』を

さて、私たちブルーテック株式会社が提供している総合ビジネスアプリケーション『Knowledge Suite』も、SFA、CRMの機能を搭載しているため、ナーチャリングに最適なツールです。顧客管理や営業案件管理、メール配信など、ナーチャリングに必要な機能をオールインワンで備えています。ぜひ初めてのナーチャリングにご活用ください。

・シンプル操作:PC初心者でも直感的に操作でき、すぐに使いこなせる。

・オールインワン:SFA、CRM、グループウェアが一体化しているため、DXの初めの一歩に最適

・低価格・ユーザー数無制限: 月額5万5000円でユーザー数に制限がないため、社内展開がしやすく費用対効果が高い

・クラウドサービス: いつでもどこでも情報にアクセスでき、リアルタイムな共有が可能です。

・スマホ対応: 外出先でも業務を効率化できます。

まとめ

本稿では「リードナーチャリング」の基本と、成功のポイントをお伝えしてきました。すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな本稿そのものがリードナーチャリングの一例です。その他にも現代社会にあふれる様々なリードナーチャリングを見て、考え、あなたが貴社のリードナーチャリングを成功に導いてください。

そのお供として、『Knowledge Suite』の導入もご検討いただけると幸いです。トライアル版では「グループウェア」のみがご利用いただけますが、操作感やクラウドサービスの魅力などは充分ご体感いただけるでしょう。トライアル版のお申込みは下記の『Knowledge Suite』サービスサイトから。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

【『Knowledge Suite』サービスサイト】https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/

【執筆者】

松岡 禄大朗

ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。

前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。

WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。

ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいKnowledge Suite!

各種お問い合わせはこちらからお願いします!