内製化とは何?意味やメリット、デメリット、推進事例を徹底解説

内製化とは、従来外部に委託していた業務を社内で担える体制へ移し、スピードと学習効果を高める取り組みです。委託費の削減に加えて、ノウハウの蓄積や柔軟な改善にもつながる一方、人材育成や初期投資といった負担も避けられません。

本記事では内製化の意味や目的を整理し、メリット・デメリット、事例や体制づくりの要点、失敗を防ぐチェックポイントまでわかりやすく解説します。自社に合った内製化のあり方を考えるうえで役立つ内容をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

【この記事の目次】

内製化とは

内製化とは、これまで外部委託していた業務を、自社の人員や設備などの社内リソースで実施する形に切り替える取り組みです。英語では「insourcing」と呼ばれ、「outsourcing(外部委託)」の対義語に当たりますが、その狙いは業務の理解を組織内に積み上げ、改善や障害対応を素早く回す基盤を築くことにあります。とくにシステム開発や運用の領域では、外部に丸投げすることでコスト増や調整の遅れ、仕様のブラックボックス化が起こりやすいとされています。

内製化は、こうした課題を避けつつ、変化に合わせた小刻みな改善を自律的に進めるための選択肢です。ただし、すべてを自社で完結させることが正解とは限りません。目的に応じて外部の専門性を活かす領域と自社で担う領域を切り分け、段階的に体制を整えていくことが重要です。

内製化の主な目的

内製化を進めるうえでの出発点は、効率とコストのバランスにあります。まずは業務のムダを削減し、そのうえで外注費を適正化していくのが現実的な流れです。ここでは、代表的な2つの目的を紹介します。

業務効率化・改善

外部委託では契約や仕様確認に時間がかかり、緊急時の即応も難しくなりがちです。一方で内製化を進めれば、要件を理解した担当者が社内で直接対応できるため、手戻りを減らし、承認や改修のリードタイムを短縮できます。現場の気づきを即座に反映し、継続的な改善サイクルを回せる点も大きな強みです。

また、属人化した手順の見える化や標準化が進むことで、品質のばらつきを抑えられます。その結果、顧客対応のスピードや満足度が向上し、機会損失の削減にもつながります。

コスト削減

外注費や発注管理にかかる間接コストを抑え、運用・保守で発生する小さな改修も自社で対応できるようにする狙いがあります。

ただし、人件費や教育費、環境整備などの投資を考慮したうえで、長期的に総コストを下げられる業務に絞ることが重要です。継続的に発生する業務や、頻繁に改修が必要な領域から始めると効果が出やすくなります。費用対効果を試算したうえで段階的に導入し、あらかじめ撤退ラインを設けておくとリスクを抑えられるでしょう。外部委託と組み合わせたハイブリッド運用も有効な選択肢です。

内製化によるメリット

内製化には、業務スピードの向上・ノウハウの蓄積・コストの最適化・人材育成、そしてセキュリティ強化といった効果があります。ここでは、代表的な5つの観点を取り上げ、それぞれのメリットと実装のヒントを解説していきます。

ノウハウが自社に蓄積される

外部委託では知見が外部に偏りやすい一方、内製化を進めれば要件定義から運用・保守までの判断や記録を社内に残せます。その結果、業務やシステムのブラックボックス化を防ぎ、改修の影響範囲も把握しやすくなります。さらに、担当者が交代しても知識が継承されやすく、属人化のリスクを抑えられるのも利点です。

蓄積したナレッジを標準手順やテンプレートに展開すれば、同種案件の立ち上げが迅速になり、再発防止や品質改善にもつながります。

急な変更に柔軟・迅速に対応できる

外注先との調整や契約変更を挟まずに意思決定できるため、障害対応や小規模な改修をすぐに実行できます。市場や法令の変化にも即応でき、要件の優先度を現場と連携しながら即時に切り替えられるのも強みです。

また、開発を小さく始めて検証し、フィードバックを短いサイクルで反映できるため、ムダを抑えつつ改善を積み重ねられます。こうしたスピード感は機会損失を防ぎ、顧客満足の維持やサービス品質の向上にもつながります。

コストの最適化につながる

委託費や管理工数の削減が期待できるだけでなく、保守・運用の小規模改修を内製で回せば、都度の見積や発注の手間を減らせます。長期的には要件の誤解や手戻りが減り、総コストを抑えやすい環境を整えられます。人件費・教育費・設備投資といった追加負担は避けられませんが、継続業務や変更頻度の高い領域ほど内製化の効果が出やすいものです。

費用対効果を定量的に試算し、段階導入で検証を重ねることで、投資のムダを最小限に抑えられます。外部リソースは高難度領域に絞り、選択と集中を意識して活用するのが現実的です。

人材育成と採用ブランディングに効く

内製化を進めることで、社員が実務を通じて学ぶ機会が増え、スキルの底上げが進みます。教育投資は短期的な負担になりますが、中長期的には自走できるチームづくりにつながるのです。

また、新しい取り組みや改善活動に関われる機会が広がれば、社員の学習意欲も高まりやすくなります。さらに、重要なシステムや業務改善を自社でリードする姿勢は採用広報にも良い影響を与えるでしょう。候補者にとって「企画から実装まで関われる環境」は大きな魅力となり、定着率の向上にもつながると期待できます。

セキュリティとガバナンスを強化できる

機密情報やソースコード、設計書といった資産を外部に広く出さずに済むため、情報漏えいのリスクを下げられます。委託先の管理に依存せず、社内でアクセス権限設計や監査ログ管理を標準化しやすくなるのも利点です。インシデント発生時には、内製チームが迅速に初動対応を行うことで被害拡大を防止できます。

さらに、データ持ち出しや付与権限を最小化すれば、法令対応や監査対応の負担も軽減されます。もちろん、外部監査やセキュリティレビューを併用し、第三者の視点を取り入れることが健全でしょう。

内製化によるデメリット

内製化は多くの効果をもたらしますが、決して万能ではありません。人材育成や採用に伴う負荷、設備やツール整備にかかる初期投資、さらにコストの把握が難しい点など、いくつかの弱点があります。ここからは代表的な注意点を具体的に見ていきましょう。

人材育成に時間とコストがかかる

必要なスキルや経験を持つ人材が不足している場合、一から育成するための期間と費用が発生します。OJTに時間を割けば、短期的には生産性の低下も避けられません。さらに、研修費や外部講座の受講料、メンターの工数など、見落としがちなコストも発生します。採用で補う場合は、募集広報や選考にかかる工数に加え、年収レンジの引き上げが必要になるケースもあります。

こうした負担を踏まえ、成果が出るまでの時間差を見越して段階導入し、小さな成功を積み重ねることで組織の納得感を得やすいでしょう。

設備投資や運用コストが増える

対象業務に応じてPCやサーバ、ネットワーク、SaaSなどの導入や増強が必要になり、保守・監視やバックアップ体制の維持にもコストが発生します。また、開発だけでなく運用・保守・障害対応まで社内で賄う体制が求められるため、体制設計や役割分担の見直しが不可欠です。

初期費用を抑えるにはクラウドやサブスクリプションの活用も有効ですが、ランニング費用の試算と可視化を行い、全体最適で設計することが重要でしょう。

コストの把握が難しくなる

内製化によりコストが人件費やSaaS、設備、教育などに分散し、全体像が見えにくくなります。プロジェクト別に按分できる仕組みがなければ、部門横断の実態も把握しづらいでしょう。

費用配賦や原価管理のルールを定め、ダッシュボードで可視化すれば意思決定がしやすくなります。成果指標と連動させて効果測定を続けることで、投資の妥当性も示せます。

内製化に取り組む際に押さえておくべきポイント

成功確率を上げる鍵は、範囲の見極め、体制とスキルの設計、道具選び、統制と安全性の担保です。次の4点を順に整えると、リスクを抑えて前に進めます。

範囲と優先順位を明確にする

目的を「効率」「コスト」「品質」「セキュリティ」などに分解し、内製化の効果が出やすい業務を棚卸します。頻繁に変更が発生する領域や、顧客体験に直結する領域から小さく始めれば、投資回収の見通しを立てやすくなります。

一方で、外部に任せた方が合理的な業務は残し、内製と外部活用を組み合わせたハイブリッド運用にするのが現実的でしょう。

体制と人材育成計画を設計する

内製化には、責任者やプロダクトオーナーを配置し、開発・運用・セキュリティの役割を明確にすることが重要です。そのうえでスキルマップを基に研修やメンター制度を整え、評価制度に内製化への貢献を組み込めば、社員の成長と成果が結びつきます。

さらに外部専門家を短期的に活用して知見を移植し、最終的に自走できる体制へ育てていくのが理想でしょう。

道具選び:ローコード/ワークフローを活用する

内製化を加速するには、ノーコードやローコードのワークフロー・自動化ツールを選び、現場が小さく作って改善できる仕組みを整えることが効果的です。既存の会計や人事、CRMとつなげて全体最適を図り、テンプレートを活用すれば立ち上げもスピーディになります。継続的に改善できる設計にしておけば、現場主導で価値を高められるでしょう。

ガバナンスとセキュリティを先に決める

内製化を進める際は、権限設計・監査ログ・変更管理・バックアップ・障害対応といった基準を早めに整えることが欠かせません。データは機密度ごとに区分し、共有ルールを明文化して最小権限で運用すれば、情報漏洩のリスクを大きく抑えられます。

さらに外部レビューや定期監査を組み合わせ、費用対効果の測定方法まで定義しておけば、制度が形骸化せずに継続的に機能します。

内製化における課題

最大の壁は人材不足です。即戦力となるデジタル人材は限られており、採用できても実務経験が浅いため、要件定義や運用設計でつまずくケースが少なくありません。さらに経営層の関与が弱いと意思決定が遅れ、外注依存が長い企業ではシステムがブラックボックス化し、現場の要望も言語化されないまま方針が固まらず停滞してしまいます。

こうした要因が重なると、学習効果が出る前に「成果が見えない」と判断され、プロジェクトが頓挫するリスクが高まります。だからこそ、経営のコミットと人材育成を並行して進め、まずは小さな成功を積み上げる仕組みを早期に整えることが重要です。

内製化の推進事例

具体例に触れることで、内製化の道筋がより鮮明になります。ここでは、ワークフローを活用して保守運用を内製化し、意思決定のスピード向上やコスト削減を実現した事例を4つ取り上げます。

事例1:製造業(ワークフロー刷新で保守運用を内製化)

ある製造業では、100種類を超える紙の申請書と、外部委託に頼った保守運用が大きな負担となっていました。承認には時間がかかり、郵送コストも積み重なっていたのです。そこでクラウド型ワークフローを導入し、申請を電子化しました。保守作業の多くを内製化できたことで、決裁は最短で即日完了し、郵送費も削減。さらに申請書を統合し、組織情報を一括で更新できるようになったことで、運用の効率も高まりました。

この取り組みにより、意思決定のスピードと運用コストの両面で成果が生まれ、効率とコスト削減を同時に実現しています。

事例2:医療業(帳票・回付ルールを内製化)

ある医療業では、事務や管理に関わる帳票が紙や外注に依存しており、新規帳票や回付ルートの改修に時間とコストがかかっていました。その結果、設備修理や廃棄といった申請の処理が滞り、業務全体のスピードにも影響していたのです。そこでワークフローを刷新し、帳票を電子化しました。

新規帳票や回付ルートの設定を自社で対応できるようになり、半年間で約1万件の申請を処理。リードタイムは約2割短縮され、電話による問合せも大幅に減りました。さらに厳格なセキュリティ要件に対応した仕組みを選んだことで、運用の安定性も確保されています。結果として、スピードと安全性を両立する環境を実現しています。

事例3:研究支援業(申請業務の電子化と内製開発)

研究支援業のある組織では、稟議や経費精算を紙で処理しており、帳票の追加や承認ルートの改修は外部委託に依存していました。その結果、対応が遅れ、業務効率が伸び悩んでいたのです。そこでクラウド型ワークフローツールを活用し、申請・承認プロセスを全面的に電子化しました。

導入後は総務部が中心となって承認ルートや17種類の申請フォームを自社開発できるようになり、会計システムとの連携も自走で実現。処理業務は約4割削減され、月次決算もスピードアップしました。さらに小規模な改修を社内で回せる体制が整ったことで、改善のサイクルが加速し、継続的な業務最適化へとつながっています。

事例4:サービス業(運用委託費の大幅削減)

あるサービス業では、保守運用を外部に依存していたため、年間で約900万円もの外注費が発生していました。そこでワークフローを刷新し、保守運用の多くを内製化。結果として累計2,000万円を超えるコスト削減を実現しました。さらに、機能追加や組織変更への対応も自社で進められるようになり、従来は3日以上かかっていた改修が即日で完了するケースも増えています。

ワークフローの刷新と内製化の導入により、意思決定のスピードとコスト最適化を両立できた好例といえるでしょう。データ活用文化の醸成や組織変革を促し、マーケティングや人事をはじめとする多様な領域に波及していきます。客のLTV(顧客生涯価値)が従来比で約20%向上し、広告に依存しない収益基盤を強化しています。これらはいずれも、顧客のニーズとタイミングを見極めた提案が、満足度と収益性を同時に高める成功例といえるでしょう。が大きく向上します。

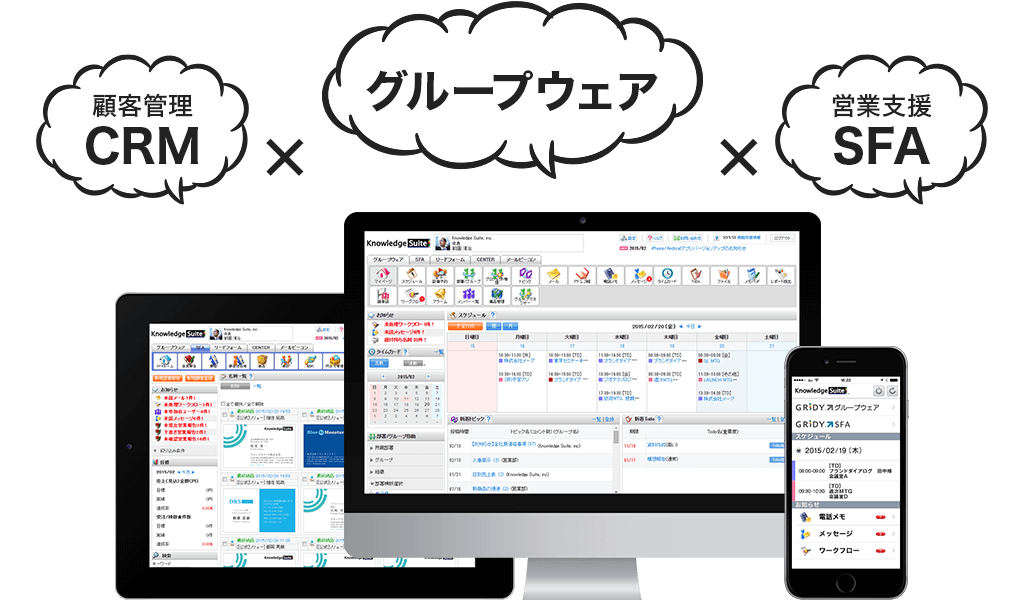

SFAなら『Knowledge Suite』

ここまで、内製化のメリットや事例を紹介してきました。内製化を本格的に進めるうえでは、営業現場の効率化や情報活用を支えるツール選びが欠かせません。とくに中小企業にとって効果的なのが、SFA(営業支援)・CRM(顧客管理)・グループウェアを一体で活用できるソリューションです。

その代表例が、ブルーテック社が提供する『Knowledge Suite』です。顧客管理や営業日報、名刺の高精度OCRによるデータ化、スケジュール共有までを一元管理でき、入力作業の手間を大幅に減らしてくれます。加えて、ユーザー数無制限の料金体系を採用しているため、コストを抑えつつ全社規模で展開しやすいのも大きな魅力です。

シンプルで直感的に使える設計が現場に浸透しやすく、効率化と内製化を後押ししてくれる『Knowledge Suite』を、自社の成長戦略に取り入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

内製化は、効率とコストの両立を軸に、知の蓄積や俊敏性、セキュリティを強化するための現実的な選択です。一方で、人材育成や初期投資、原価管理の難しさといった課題も存在します。成功に向けては範囲と優先順位を明確にし、ローコードやワークフローを活用しながら、ガバナンスを先に整えることが欠かせません。

まずは小さく始め、学びを仕組みに変えていくことで、内製化を持続的に推進できるでしょう。

ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすい

SFA/CRMツール Knowledge Suite!

営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ!