ナレッジスイート株式会社って、どんな会社…?

当コーナーでは社員へのインタビューを通じ、お客様が知っている部分も知らない部分も含めて「KS社のリアル」をさらけ出します!

第1回となる今回は「ナレッジスイート社の過去と現在」をテーマに、当社の広報的役割を担う山﨑裕介に話を聞きます。

ナレッジスイート社のルーツは「怖いサービス」だった…!?

インタビュアー:T.I.(ナレッジスイート株式会社)

2009年入社・42歳

IRやM&Aのサポートも務めるマルチプレイヤー。

2児の父であり、好きな食べ物は「伝説のすた丼」。

Contents

- まずは、ナレッジスイート株式会社が何をしている会社なのか、簡単に説明をお願いします。

- 「SaaS」という言葉は、KS社内では飛び交っていますが、一般的にはまだ馴染みがないかもしれませんね。私も入社前は知りませんでしたし。

- ではつづいて、グループ企業はどんな企業でしょうか。

- KS社はけっこうM&Aを積極的に行なうことが特長の1つですよね。その狙いは何ですか?

- おおっ、なんだかスケールの大きな話になってきましたね…! ではつづいて、取り扱っている各サービスについて、簡単に紹介をお願いします。

- ざっくりとどんな会社か理解できたところで、ここに至るまでの会社の沿革についても教えてください。

- 使っていないPCの処理能力を集結させて、大きなものにする…そんな不思議なことができるんですね!

- 不審の声……というと?

- それでグリッド機能の提供はやめてしまったんですか?

- それにしても、株式上場はかなり大きな節目だったと思います。上場の前と後を比較すると、社内の様子に変化はありましたか?

- お客様からより多くの信頼は獲得できたかもしれませんね。では実際、他のIT企業に負けない、当社ならではの強味といえば何だと思いますか?

まずは、ナレッジスイート株式会社が何をしている会社なのか、簡単に説明をお願いします。

山崎:事業内容としては、ビジネスアプリケーション『Knowledge Suite』を中心とした、SaaS開発・販売事業です。

主に中小規模の企業の皆さまに対し、安価で使いやすいビジネスアプリケーションを開発・販売する会社ですね。

設立は2006年10月23日。2022年4月時点で社員数は単体で153名、グループ連結で261名です。

私が入社した2009年はまだ20人強でしたが、随分とにぎやかになりました。

「SaaS」という言葉は、KS社内では飛び交っていますが、一般的にはまだ馴染みがないかもしれませんね。私も入社前は知りませんでしたし。

山崎:そうですね。「SaaS(サース)」は「Software as a Service」の略で、ソフトウェアをお客様側ではなく私たち提供側のサーバに導入して、サービスをブラウザ経由でお客様に提供する方式を言います。

当社サービスのほとんどはこの方式で提供されており、多くのノウハウの蓄積があります。

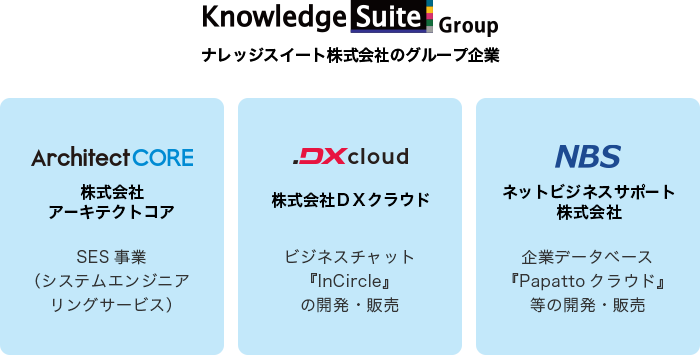

ではつづいて、グループ企業はどんな企業でしょうか。

山崎:現在、3社あります。

まず株式会社アーキテクトコアですが、こちらはSES(システムエンジニアリングサービス)事業を行なう会社です。

次に株式会社DXクラウド。ビジネスチャット『InCircle』の開発・販売を行なっていますね。

そしてネットビジネスサポート株式会社。企業データベース『Papattoクラウド』等の開発・販売を行なっています。

KS社はけっこうM&Aを積極的に行なうことが特長の1つですよね。その狙いは何ですか?

山崎:やはり当社および『Knowledge Suite』という製品、そしてグループ企業に何らかのシナジー(相乗効果)をもたらし、顧客の成功(カスタマーサクセス)を実現していくことが狙いですね。

DXクラウドのサービスもネットビジネスサポートのサービスも、『Knowledge Suite』と併用することでより有用なものになります。

またアーキテクトコアについてはマンパワーの相乗効果が期待されています。

昨今、エンジニア不足が取り沙汰されていますが、アーキテクトコアのエンジニアの皆さんが当社の開発現場に入ってくだされば非常に頼もしい戦力になります。

一方で当社にはかなり高度な開発環境がありますので、ここで得た知見をアーキテクトコアに持ち帰ってもらえれば、そこでまた社内への波及効果や、新たな業務獲得の可能性も生まれるわけです。

おおっ、なんだかスケールの大きな話になってきましたね…! ではつづいて、取り扱っている各サービスについて、簡単に紹介をお願いします。

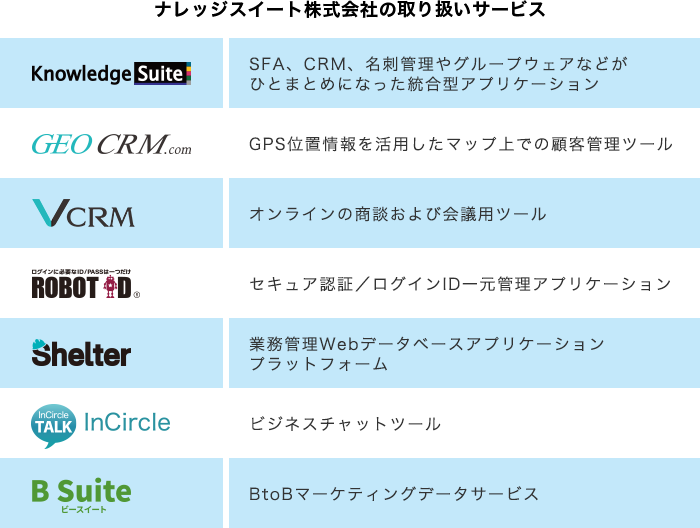

山崎:まず主力商品である『Knowledge Suite』は、企業活動に必要なSFA、CRM、名刺管理やグループウェアなどがひとまとめになった統合型ビジネスアプリケーション。

『GEO CRM』は、GPS位置情報を活用したマップ上での顧客管理ツール。

『VCRM』はオンラインの商談および会議用ツール。

『ROBOT ID』はセキュア認証/ログインID一元管理アプリケーション。

『Shelter』は業務管理Webデータベースアプリケーションプラットフォーム。

『InCircle』はビジネスチャットツール。

『B Suite』はBtoBマーケティングデータサービス。

…といったところです。

『Knowledge Suite』単体でも充分使えますが、それぞれのサービスとのシナジーも考慮したラインナップとなっています。

私自身ももちろん利用していますが、利用頻度が高いのはやはり『Knowledge Suite』です。

それ以外ならオンラインの会議で『VCRM』、人事関連の書類などを『Shelter』で管理しています。

ざっくりとどんな会社か理解できたところで、ここに至るまでの会社の沿革についても教えてください。

山崎:創業は2006年で、当時の社名は「ブランドダイアログ株式会社」と言いました。

当初、『GRIDY(グリッディ)』というちょっと変わったグループウェアの開発・販売を行なっていたんです。

これは「グリッド」というIT技術を利用したもので、お客様にグループウェアを完全無料で利用いただける代わりに、PCが休眠状態にある営業時間外にそのCPUやHDDの空き処理能力・空き容量を間借りするんです。

そうしてお客様のPCの「余力」を集結すると大きな処理能力を得ることができるので、それを必要とする研究機関などに有料で提供する…というビジネスモデルですね。

使っていないPCの処理能力を集結させて、大きなものにする…そんな不思議なことができるんですね!

山崎:はい。一時期、グローバルで脚光を浴びていた技術なんです。

私もこの頃入社したのですが、入社を希望した理由の一つとしてこういった面白いビジネスモデルに魅力を感じましたね。

そんな『GRIDY』は無料で使えるグループウェアということで、多くのお客様にご利用いただきました。

しかし、やがて不審の声も上がり始めてしまいまして…。

不審の声……というと?

山崎:つまり、「怖い」と…(笑)。

休眠時間中のPCの処理能力を間借りするので、閉じているPCから急にファンの音が鳴り始めたり、HDDの駆動を示すランプが点滅するわけです。

そうすると「何か情報を抜き取られているのではないか」「処理能力を何に使われているのかわからない」…といったご意見を頂戴し始めるんですね。

もちろん、誓って怪しいことはしていませんが、世間一般のITやセキュリティのリテラシーが上がっていくに従って、そうした声が出てくるのも無理からぬことです。

それでグリッド機能の提供はやめてしまったんですか?

山崎:そうです。

ただ一方で、グループウェアそのものは非常に好評で、お客様から「グリッドの機能を除いてくれれば、有料で導入したい」という声も多くいただいていたんですね。

そこで『GRIDY』はグリッドの機能を取り除き『Knowledge Suite』に生まれ変わりました。

お陰様で『Knowledge Suite』は順調に導入社数を伸ばし、現在全国7,500社以上に導入いただいています。

その後当社は2014年に「ナレッジスイート株式会社」と社名を変更します。

様々なサービスを展開しながら2017年には東証マザーズ(当時)に株式を上場。

グループ企業を迎えながら現在に至ります。

サービスの立ち上がりから現在までを知る一人として、誇らしい気持ちです。あ、まだまだこれからですが……(笑)。

それにしても、株式上場はかなり大きな節目だったと思います。上場の前と後を比較すると、社内の様子に変化はありましたか?

山崎:やはり社員にとって、会社に対する信頼感・安心感が出たと思います。

私が入社した当初などは、吹けば飛ぶようなベンチャー企業だったわけです(笑)。

さすがに今は、吹いてもそう簡単には飛ばない会社になりましたよね。

その結果、大きな施策もチャレンジングな施策も打てるようになりました。

営業や採用などにおいて、外からの見え方もだいぶ変わったのではないでしょうか。

お客様からより多くの信頼は獲得できたかもしれませんね。では実際、他のIT企業に負けない、当社ならではの強味といえば何だと思いますか?

山崎:そうは言っても、良い意味でまだまだベンチャーの気質を持っているところだと思います。

特に創業時から在籍する経営陣がそのマインドを持ち続けていることはすごいことです。

変化をいとわず、当たり前のことを当たり前にやらないという社風は、大きな強みではないでしょうか。

当社は創業からずっと中小企業をターゲットにサービスを提供していますが、それもマインドの現れだと思うんです。

本来なら大きく稼げる大企業を相手にした方が効率がいいはずですが、それをあえてせず、日本経済の土台を支える中小企業をサポートすることにこだわる姿勢は、普通は貫けませんよね。

ロジックだけでは語れないような、ヘンなことをする会社なんです(笑)。

個人的にはこれからもずっと、そうあって欲しいと思っています。